von Manfred Deiler.

Erstveröffentlichung in: Landsberg im 20. Jahrhundert – Themenhefte zur Landsberger Zeitgeschichte – Heft 4: Das KZ-Kommando Kaufering 1944/45: Die Vernichtung der Juden im Rüstungsprojekt „Ringeltaube“ – ISBN: 3-9803775-3-9.

„Wir teilten alles – unsere Sorgen, unser bißchen Essen – und versuchten, uns gegenseitig Hoffnung zu machen.“

Wie Gisela Stone und ihre Freundin Francis die Konzentrationslager Kaufering XI und Kaufering I überlebten.

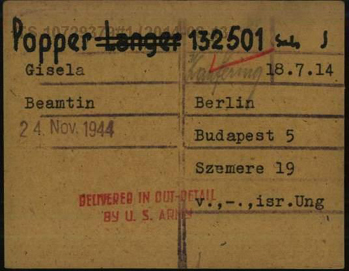

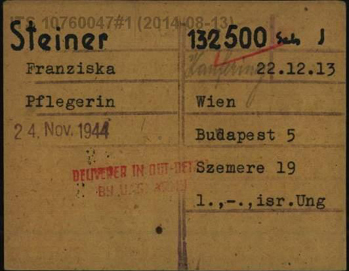

Es ist bereits dunkel, als die Frauen am Abend des 21. November 1944 müde und ausgehungert auf dem Appellplatz im KZ-Kommando Kaufering XI ankommen. Die grellen Lichtkegel der Lagerscheinwerfer blenden ihre müden Augen. Vor den primitiven Erdhütten stehen die KZ-Aufseherinnen mit ihren Schäferhunden. Die Tiere zerren an den Leinen und bellen die Ankömmlinge mit gefletschten Zähnen an. Die Frauen müssen ihren persönlichen Besitz abgeben. Wer sich von seiner Habe nicht trennen mag und sich weigert, wird mit dem Tode bestraft. Die Frauen müssen die ihnen noch verbliebenen Habseligkeiten auf den Boden legen und auf die andere Seite des Appellplatzes gehen. Die Aufseherinnen haben fast hundert Frauen abzufertigen. Sie sind der Arbeit überdrüssig und müde. Gisela Stone (Gisela Popper) und ihre Freundin Francis (Franziska Steiner) haben schon einen langen Leidensweg hinter sich und gelernt, „niemals und nirgends bei den ersten zu sein“. So stellen sie sich ganz hinten an und als die beiden Frauen endlich bei den KZ-Aufseherinnen anlangen, heißt es lapidar: „Geht weiter!“ Die KZ-Häftlinge stehen frierend und hungernd in der kalten Nacht. Man hat ihnen alles genommen. Ihre Angehörigen, ihren Besitz, ihre Menschenwürde und ihre Identität. Sie haben keine Namen mehr, sind nur noch Nummern. Gisela Stone erhält die Nummer 132501. Schließlich werden die Neuankömmlinge auf die vor Schmutz starrenden Hütten verteilt.

„Diese befanden sich in der Erde, hatten nur ein kleines Dach und sie hatten hölzerne – ich weiß nicht wie sie es nannten — es war nur aus Holz, wo wir uns setzen und hinlegen konnten und es lag nur ein wenig Stroh darauf. Es war sehr hart.„

Gegen Mittag müssen die weiblichen Häftlinge zum Appell antreten. Die meisten erhalten einen kleinen Napf oder Behälter . Sie bekommen etwas zu essen und müssen „die Begrüßung“ über sich ergehen lassen: „Das wird das Essen für euch sein, ihr schmutzigen, jüdischen Säue. Das ist alles was ihr in der nächsten Zeit bekommen werdet, bis ihr alle tot umfallt!„

Sie fühlen sich elend und niedergeschlagen. Viele weinen vor Verzweiflung, als die KZ-Aufseherinnen erklären, daß diese Ration nur einmal am Tag ausgegeben wird. „Das war nichts, wenn man bedenkt, daß man etwas bekam, das nicht einmal wie Haferschleim aussah, sondern nur widerlich und wäßrig war; und ein Stück sogenanntes Brot, das kein Brot war, es war Sägemehl. Aber wir hätten sogar eine Ratte gegessen, wenn wir eine bekommen hätten, so hungrig, krank und müde waren wir.“ Die Frauen beruhigen sich gegenseitig, und obwohl niemand von ihnen weiß, was die Zukunft bringt, versuchen sie das Beste aus ihrer Situation zu machen. Als sie in die Hütten wegtreten dürfen, fallen sie in tiefen Schlaf.

Gisela Stone wurde 1914 in Berlin geboren, verbrachte dort eine glückliche Kindheit und Schulzeit. Ihre Eltern sind ungarische Juden. Als sie 1934 einen jungen Juden, der ebenfalls aus Ungarn ist, kennenlernt, heiratet sie. Die „düsteren Vorzeichen“ am politischen Himmel deutet sie falsch. Sie denkt „deutsch“ und kann sich nicht vorstellen, daß ihr als Angehörige der Mittelklasse etwas geschehen könnte. Als die Lage 1939 kritisch wird, entschließt sich das junge Paar, nach Budapest zu gehen. Sie sind mittellos und müssen unter ärmlichen Bedingungen in möblierten Zimmern wohnen. Die junge Frau findet Arbeit als Näherin. Ihr Mann wird zum Arbeitsdienst eingezogen und muß schwere Straßenbauarbeiten verrichten. Später kommt er in ein Arbeitslager. Gisela wird ins Getto umgesiedelt. Dort erlebt sie die Luftangriffe der Alliierten. In dieser Zeit hört sie auch zum ersten Mal von Auschwitz. „Wir hörten von Leuten die aus einem Konzentrationslager geflüchtet waren, daß die meisten Juden nach Auschwitz verschleppt würden. Wir glaubten das natürlich nicht, weil wir Deutsche waren. Wir würden nicht dorthin geschickt werden!“ 1944 hört sie das erste Mal den Begriff „Vernichtungslager„. Allmählich glaubt sie die Geschichten, die ihr erzählt werden. Dann wird das Getto geräumt , ihre Habseligkeiten hat sie schon zusammengepackt und sie wartet, bis sie abgeholt wird. In dieser Zeit lernt sie ein junges Mädchen mit dem Namen Francis kennen, mit der sie das Zimmer teilt. Die beiden schließen Freundschaft und halten zusammen wie Pech und Schwefel. Als es eines Tages um 6,00 Uhr morgens an die Türe klopft wissen die beiden, daß sie abgeholt werden. Der Transport wird in einer Ziegelfabrik in Budapest zusammengestellt. Dort werden Frauen aller Altersklassen zusammengetrieben, unter ihnen auch Schwangere. Es ist Anfang November, feucht, neblig und kalt. Die beiden Frauen frieren, sind hungrig und verzweifelt.

Gegen Mittag werden Eimer mit Trinkwasser gebracht. Sie trinken davon und bekommen schlimmen Durchfall. Dann geht es los und die Marschkolonne setzt sich in Bewegung. Nachts kampierten sie in offenem Gelände. Es gibt keinen Unterschlupf, nur Wolldecken. „Wir deckten uns mit unseren Decken zu und da es regnete, wurden die Decken schwer und naß, so daß wir sie zur Seite legen mußten. Schließlich erhielten wir in unseren kleinen Behälter, den wir ständig bei uns trugen, etwas Suppe unbestimmbaren Ursprungs. Aber wir waren froh etwas im Magen zu haben. Es gab dort keine Toiletten — nichts. Einige der Frauen in unserem Transport, wir waren ungefähr 1000, hatten noch ihre Periode. Es war eine verzweifelte Lage“.

Am nächsten Tag marschieren sie bis sechs Uhr abends. Sie frieren und hungern. Die Füße schwellen an, so daß sie die Schuhe nicht mehr herunterbekommen. „Nach dem dritten und vierten Tag hatte durch die Aufregung und durch das Leiden niemand mehr die Periode. Wer am Schluß der Kolonne marschierte und sich hinsetzte, um ein bißchen auszuruhen wurde angeschrien:“ Wer zurückbleibt, wird erschossen!“.

Viele der Frauen, besonders die Alten, werden erschossen. So geht es vier Tage lang weiter. Als die Frauen an der Donau ankommen, erhalten sie die Erlaubnis, sich im Fluß zu waschen. Das Wasser ist eiskalt und es weht ein scharfer Wind. Dann, am fünften Tag, erreichen sie die Grenze. Sie werden gezählt und jeweils sechzig Frauen werden in einen Viehwaggon verladen. Hier sehen sie die ersten deutschen Soldaten. Unter ihnen sind junge Burschen, höchstens sechzehn, siebzehn Jahre alt. Sie sind mit Gewehren bewaffnet und stoßen sie in die Eisenbahnwaggons. Keine der Frauen weiß, wohin die Fahrt geht. Manche glauben, daß sie nach Auschwitz gebracht werden und erwarten den Tod. „Es gab im Zug natürlich keine Toiletten — nichts; wir waren schmierig, voller Exkremente und einige dieser Frauen, fünf in meinem Waggon, wurden verrückt und begannen uns anzugreifen.“ Nach einigen Stunden halten sie in einem kleinen Bahnhof an. Sie bekommen Wasser und etwas zu essen. „Nachdem wir gegessen hatten wurden wir alle sehr ruhig. Dann hörten wir, daß Brom im Essen war, um uns ruhigzustellen.“ Der Zug fährt weiter, die Frauen müssen die ganze Zeit stehen, einige brechen zusammen. Gisela späht während der Fahrt von Zeit zu Zeit nach draußen. Sie ist die einzige im Waggon, die Deutsch spricht und die Ortsschilder lesen kann. Sie kennt verschiedene Ortsnamen und ist überglücklich, denn sie sagen ihr, daß es nicht nach Auschwitz geht. Die Frauen schöpfen neue Hoffnung.

Nach einigen Tagen im Lager XI wird den Gefangenen Arbeit zugewiesen. Gisela Stone, KZ-Häftling 132501, muß Steine von einem Ende des Lagers zum anderen schleppen. Als sie fertig ist, muß sie sie wieder zurückbringen. Die Arbeit ist nutzlos, und Gisela sieht keinen Sinn darin. Ihr Freundin Francis spricht polnisch. Es gelingt ihr zu einigen polnischen Kapos Kontakt aufzunehmen und für beide Frauen einen Arbeitsplatz in der Küche zu bekommen. Dort schälen sie den ganzen Tag Kartoffeln und helfen bei der Zubereitung des Essens. „Es gab einmal am Tag immer das selbe Essen, wenn wir gegen 6 oder 7 Uhr zu den Baracken zurückkehrten; nur ein bißchen Wasser und diese widerliche Suppe auf der ein oder zwei Kartoffeln schwammen. Die Kapos sorgten dafür, daß die Schöpfkelle nicht so tief eingetaucht wurde. Sie behielten das Essen für sich.“

Die Frauen werden schwächer und schwächer. Sie glauben, daß sie bald sterben müssen. Die Appelle finden inzwischen während der Nacht alle zwei oder drei Stunden statt und sie werden jedesmal gezählt. Sie finden kaum noch Schlaf.

„Wenn man in diesem Zustand ist, hat man nur einen Gedanken: woher bekomme ich etwas zu essen. Da wir Wasser tranken, das nicht sauber war, bekamen wir Durchfall. Wir konnten ihn nicht zum Stillstand bringen. Wir hatten natürlich kein Toilettenpapier. Zu dieser Zeit war es bereits Herbst, bzw. beginnender Winter, und wir sammelten, sobald wir draußen arbeiteten, herabgefallene Blätter, um es uns zu ermöglichen, einigermaßen sauber zu bleiben. Im Lager gab es keine Toiletten, nur Latrinen. So liefen wir hinaus — schmutzig und blutig und voller Exkremente — und versuchten, uns ein bißchen zu säubern. Vor den Latrinen standen immer zwei deutsche Soldaten. Ich glaube sie waren so angewidert, daß sie uns nicht einmal mehr anschauten.“

Nach zwei Monaten wird Gisela Stone krank. Lungenentzündung. Sie wird in eine Krankenbaracke verlegt. Für gewöhnlich bedeutet dies in einem Konzentrationslager den sicheren Tod. Sie hat hohes Fieber, es gibt keine Medikamente und nichts zu trinken. Sie ist schwach und liegt die meiste Zeit des Tages im Delirium. Sie weiß nicht mehr was vor sich geht. Andere Häftlinge stehlen ihr die Essensrationen. Francis ist auf „Arbeitseinsatz“ außerhalb des Lagers. Spät am Abend, wenn sie heimkehrt, teilt sie aufopfernd ihre spärliche Mahlzeit mit der kranken Freundin. „Nachdem meine Freundin müde nach Hause gekommen war und mit mir das bißchen Essen geteilt hatte, blieb sie im Krankenbau. Da wir über und über voller Läuse waren, kratzte sie die ganze Nacht meinen Rücken und meinen Kopf. Es gab drei verschiedene Arten von Läusen; die Läuse auf dem Kopf, auf dem Körper und im Intimbereich und die in den Kleidern. Sie wimmelten nur so. Es war fürchterlich und ich war sicher, daß ich es nicht schaffen würde.„

Francis kennt die Ärztin, die für den Krankenbau verantwortlich ist, noch aus Budapest. Sie will unter allen Umständen die Überstellung ihrer Freundin in das Krankenlager verhindern. Sie weiß, daß dies für ihre Freundin den sicheren Tod bedeuteten würde. Sie besitzt noch ein kleines Messer, daß sie durch alle Inspektionen geschmuggelt hat und an ihrem Busen versteckt hält. Damit bedroht sie die Ärztin und schafft es , sie einzuschüchtern. Gisela bleibt im Krankenbau und wird nicht verlegt. Eine Aufseherin hat Mitleid und gibt ihr von ihrer Essensration ab. Mit der Zeit geht es Gisela besser; sie übersteht die Krankheit.

„Es war die Zeit der Entlausung, und für uns bedeutete das, endlich unsere Plagegeister loswerden zu können. Wir mußten in ein Gebäude gehen, das sie Brausebad nannten und von der Decke kam abwechselnd brühend heißes und eiskaltes Wasser. Dann erhielten wir eine Art Seife, welche sie aus den Toten gemacht haben — aus den Knochen unserer Toten.„

Kurz danach wird wegen Typhus über das Lager Quarantäne verhängt. Die deutschen Soldaten und die KZ-Aufseherinnen haben Angst und versuchen in dieser Zeit den KZ-Häftlingen fernzubleiben. Die Häftlinge gehen nicht mehr zur Arbeit und die Essensrationen werden von Tag zu Tag kleiner. Trotzdem werden die täglichen Appelle fortgesetzt. „Eines Tages fragte der Kommandant per Lautsprecher: „Wer in dieser Gruppe spricht Deutsch und kann Schreibmaschine und Kurzschrift in Deutsch schreiben?“ Ich hatte gelernt mich niemals für irgend etwas freiwillig zu melden, aber dies war meine Chance. Ich trat einen Schritt vor und sagte: „Hier!“ Der Kommandant starrte mich an und machte ein Gesicht — ich erinnere mich noch immer gut an das Gesicht — und dachte wohl, das kann nur eine Lügnerin sein. An seiner Seite stand ein sehr gutaussehender junger deutscher Soldat. Er war, wie ich später herausfand, der Hauptsturmführer und verantwortlich für alle Lager und verschiedene Dinge im Außenbereich des Hauptlagers. Er trat nach vorne, schaute mich an und fragte : „Du sprichst Deutsch und kannst tippen und stenographieren?“ Ich schaute ihm ins Gesicht und antwortete: „Jawohl.“

Nach dem Appell hört Gisela Stone lange nichts von der Kommandantur. Ihre Freundin ist sehr beunruhigt. Sie ahnen nichts Gutes. Zwei Wochen später holt ein Wachmann Gisela ab und bringt sie zum Lagerkommandanten. „Ich bekam richtig Angst, denn ich befürchtete, daß sie mich vielleicht bestrafen werden oder so etwas. Francis begann zu weinen und meinte, daß das das Ende sein wird. Sie sagte: „Wenn du fortgehst und sie dir etwas antun, werde ich mich umbringen!“ Das war nichts ungewöhnliches im Lager, denn es geschah täglich. Viele Leute starben, als sie in den Stacheldraht rannten und Selbstmord begingen.„

Gisela wird zum Lagerführer gebracht, das Herz pocht ihr „bis an die Kehle“. Ihre Angst ist unbegründet. Sie wird einem Schreibmaschinen- und Stenographiertest unterzogen. Man diktiert ihr einen aktuellen Artikel aus dem „Völkischen Beobachter„. So erfährt sie, daß die Amerikaner auf dem Vormarsch sind und schöpft neue Hoffnung. Zu ihrer großen Freude besteht sie den Test. „Ich wurde gerufen und der Hauptsturmführer sagte: „Morgen gehst du zur Entlausung. Du bekommst neue Kleidung und wirst in das Lager I überstellt!“

Als sie das ihrer Freundin erzählt, wird Francis hysterisch. Sie weiß nicht, was sie ohne Gisela anfangen soll. Gisela entscheidet sich bei ihr zu bleiben. Als sie zur Entlausung gerufen wird, weigert sie sich zu gehen und wird zum Lagerführer gerufen. Er fragt Gisela, ob ihr Bewußt sei, was es bedeute, den Befehl eines deutschen Soldaten zu verweigern. Sie schreit: „Ja, das ist mir bewußt, aber das ist mir egal, denn ich habe eine Schwester hier (gemeint ist Francis). Wenn sie nicht bei mir sein kann, dann möchte ich nicht mehr leben. Es ist mir egal was mit mir geschieht.“ Der Lagerführer brüllt sie an, daß sie dafür wahrscheinlich erschossen wird. „Das ist mir egal. Mein Leben ist ohnehin nichts mehr Wert.“

„Ungefähr eine Woche später wurde ich wieder zum Lagerkommandanten gerufen. Man kann sich vorstellen was ich und meine Freundin Francis empfanden. Wir weinten die ganze Zeit und sie sagte mir Lebewohl, da wir dachten, daß ich erschossen werden würde. Ich ging abermals dorthin und ich war sehr, sehr verängstigt. Ich hatte noch niemals in meinem Leben eine solche Angst gehabt, aber es war mir wirklich egal. Ich wußte nicht, ob irgend jemand meiner Familie am Leben war, mein Ehemann, meine Eltern. Als ich in der Baracke des Lagerführers in sein Zimmer eintrat, war dort Hauptsturmführer Blanke. Er schaute mich an und meinte: „Für ein kleines Mädchen wie du (ich bin klein und nur 1,59 groß) hast du eine Menge Mumm.“ und er zwinkerte mir ein klein wenig zu. In diesem Augenblick fühlte ich, daß ich gewonnen hatte.“

Francis darf ihre Freundin begleiten. Beide bekommen neue Kleidung und Schuhe.

Am nächsten Tag gehen sie zu Fuß zum Lager I. Es ist ein langer Weg. Als sie dort ankommen werden sie sofort zur Entlausung geschickt. „Wir waren die einzigen zwei Frauen unter ungefähr 100 Männern, die mit uns entlaust werden sollten — für uns alleine stellten sie die Anlage nicht an. Wir standen da. Sie gaben uns ein Handtuch und wir bedeckten uns, obwohl es nicht mehr viel zu bedecken gab. Wir waren so unterernährt, daß wir höchstens noch um 90 Pfund wogen.“ Gisela wird von zwei Wachsoldaten in die deutsche Krankenstube, außerhalb des Lagers, gebracht. Dort, im Büro, soll sie Abschriften aus dem „Völkischen Beobachter“ anfertigen. Dabei erfährt sie die neuesten Frontnachrichten. Sie ist sehr hungrig, bekommt den ganzen Tag nichts zu essen und sorgt sich um ihre Freundin, von der sie den ganzen Tag nichts gehört hat. Am Abend, gegen 6 Uhr, wird sie ins Lager gebracht. Endlich gibt es etwas zu essen — Wassersuppe mit bitteren Kohlrüben. Der Kapo, ein weiblicher KZ-Häftling, trennt die beiden Freundinnen und steckt jede in ein anderes Ende der Hütte. Francis ist der Ansicht, daß dies nur aus Gemeinheit geschah. Sie beschweren sich, aber der Kapo macht klar, wer hier das Sagen hat und geht nicht weiter darauf ein.

Am nächsten Morgen wird Gisela wieder zum Krankenrevier befohlen. „Sie brachten mir einige Bücher und sagten mir, daß ich nun für die Auflistung der Toten verantwortlich sei. Die Leute, die am vorherigen Tag gestorben waren, wurden hochoffiziell, unter Nennung der Häftlingsnummer, des Namens und des Todestages, entweder vom Kapo oder von einem Soldaten auf einem Blatt Papier aufgeschrieben. Ich mußte das in einem Buch auflisten. Das waren sehr viele, ungefähr fünfzig, jeden Tag.„

Als sie am Abend in das Lager zurückgebracht wird, findet sie ihre Freundin Francis in Tränen aufgelöst. Sie ist am Ende. Der Kapo hatte sie einem Arbeitskommando zugeteilt, das schwere Straßenbauarbeiten verrichten mußte. Francis hatte tagsüber nichts zu essen erhalten und war in ihrer dünnen Kleidung den ganzen Tag Regen und Schnee ausgesetzt gewesen. Die beiden sind verzweifelt. Gisela versucht, ihrer Freundin zu helfen. „Am nächsten Tag sprach ich mit dem Hauptsturmführer. Woher ich den Mut nahm, damit an ihn heranzutreten, weiß ich nicht mehr. Ich weinte nur und konnte nicht arbeiten. Er fragte mich, was mit mir los sei. Also erzählte ich ihm was mit meiner Freundin geschah. Ich sagte, sie hätte nichts zu essen und daß sie vom Kapo mißhandelt worden sei. Bei der Essensverteilung sei der Kapo mit der Schöpfkelle nicht einmal bis zum Grund des großen Kübels gegangen, den sie dort für die Essensverteilung hatten. Sie gab ihr nur heißes Wasser und behandelte sie brutal. Hauptsturmführer Blanke beruhigte mich und sagte, daß er sich darum kümmern wolle. Er ging zum Kapo in das Lager und – er hatte immer eine kleine Peitsche in seinen Stiefeln stecken. Ich dachte nicht daran, was dort geschehen könnte, aber Francis erzählte, daß er mit der Peitsche in der Hand kam und den Kapo auspeitschen wollte. Ob er es tat, daran kann ich mich nicht mehr erinnern. Am nächsten Tag wurde Francis in die SS-Küche überstellt. Ich muß nicht sagen, was das bedeutete.“

Francis hilft in der SS-Küche und scheuert die großen Töpfe, in denen das Essen für die „SS-Leute und die kranken Soldaten“ zubereitet wird. Ab und zu kann sie Essensreste hinausschmuggeln und ihrer Freundin zustecken. „Natürlich gab es immer eine Gelegenheit, für mich etwas mitzubringen, denn die Küche war außerhalb des Lagers und Francis mußte das Fenster des Büros passieren, in dem ich saß und tippte. Sie machte mir ein Zeichen, ich stand auf, ging hinaus und traf sie bei der Latrine. Dort holte sie immer etwas unter ihrem Arm oder zwischen ihrem Busen hervor. Aber dann sah ich wieder die anderen. Sie waren in einem erbarmungswürdigen Zustand und bis auf die Knochen abgemagert. Überall auf dem Lagergelände starb einer nach dem anderen. Sie sind alle verhungert! Es war gerade zu der Zeit, als wir eine Menge ländlicher Juden hatten, die dieses schreckliche Stück sogenanntes Brot nicht anrührten. Sie aßen einfach nichts. Nachdem die Woche vorbei war, waren sie nicht mehr unter uns. Die wenigen, denen es besser ging, waren die Kapos„.

Der Teil des Lagers, in dem die Frauen untergebracht sind, ist durch einen Stacheldrahtzaun vom Rest des Lagers abgeteilt. Dies war in den meisten KZ-Lagern im KZ-Kommando Kaufering/Landsberg der Fall, in denen männliche und weibliche KZ-Häftlinge untergebracht waren. Die Frauenlager waren eigene Lager im Lager mit eigenem Appellplatz und Erdhütten. Eine „bautechnische“ Besonderheit, die nur in den Landsberger Lagern vorkam, waren spezielle Baracken, deren kuppelförmiges Dach aus zusammengesteckten, französischen Tonflaschen gebaut wurde. Diesen Typus von Erdbaracken, der bisher nur in den Frauenlagern belegt ist und der etwas „komfortabler„, als die primitiven Erdhütten gewesen sein soll, finden wir im Lager I ebenso wie im Lager VII. Im Gegensatz zu den Erdhütten war diese Form der Behausung trocken und verhältnismäßig warm. Die weiblichen KZ-Häftlinge waren in allen Arbeitskommandos vertreten. Sie mußten ebenso, wie ihre männlichen Leidensgenossen schwere körperliche Arbeit leisten und schier Unerträgliches erdulden. Sie schleppten schwere Zementsäcke, schoben Kipploren, luden Holz oder Eisen ab oder wurden auf den Baustellen für Tarnarbeiten eingesetzt. Die Frauen arbeiteten aber nicht nur auf der Baustelle und im Lager. So gab es viele kleine Arbeitskommandos in und um die Stadt Landsberg, in denen gerade weibliche KZ-Häftlinge arbeiteten. Kahlgeschorene junge Frauen in blauen, längsgestreiften Häftlingskitteln sah man regelmäßig den Landsberger Bahnhof reinigen. Andere schälten in Landsberger Gaststätten Kartoffeln, wieder andere mußten in den umliegenden Bauernhöfen beim Ernteeinsatz helfen.

Im Lager wurden die weiblichen KZ-Häftlinge gedemütigt und geschlagen. Selbst Lagerführer scheuten nicht, sich an den Mißhandlungen zu beteiligen. Schwangere Frauen wurden, nachdem sie ihren Zustand nicht mehr verheimlichen konnten, mit sogenannten „Invalidentransporten“ nach Auschwitz gebracht und dort ermordet. Machte sich ein KZ-Häftling der sogenannten „Rassenschande“ schuldig, war er rettungslos verloren. Er konnte keine Gnade erwarten.

Die Jüdin Fritzi Kohn verliebte sich in einen KZ-Wachmann und wurde schwanger. Sie wurde nach Dachau überstellt und im Hof des Krematoriums aufgehängt. Ihr nackter Körper wurde zur Abschreckung der Häftlinge am Galgen hängen gelassen. Emil Mahl, der Henker von Dachau, gab dazu im Dachauer Prozeß eine eidesstattliche Erklärung ab:

„Ich kann mich an die Exekution der Jüdin Fritzi Kohn besonders gut erinnern. Diese war wegen Rassenschande zum Tode verurteilt worden und wurde in Dachau hingerichtet. Die Angeklagte wurde gezwungen, sich in der Gaskammer vollständig zu entkleiden. Sie hat sich erst gesträubt, unbekleidet in die Gegenwart der vielen anwesenden Männer zu kommen. Sie wurde dann von den SS-Hauptscharführern Kuhn und Boettger aus der Gaskammer mit Gewalt herausgebracht. Sie hat versucht, ihren Körper mit den Händen zu bedecken. Dies hat Lachen und unflätige Witze der anwesenden SS-Leute hervorgerufen. Dann wurde sie auf die Falltür gestellt und ich habe ihr die Schlinge um den Hals gelegt.„

Das Umland um das Lager I ist inzwischen mehrmals bombardiert worden. Die KZ-Häftlinge wissen nicht von wem, denn die Flugzeuge fliegen zu hoch und so können sie die Hoheitsabzeichen nicht erkennen. Die Appelle finden nicht mehr täglich statt und die Frauen müssen in den dunklen, feuchten Erdhütten ihren Arbeiten nachgehen. Es wird ihnen nicht erlaubt, die Hütten zu verlassen – auch nicht, um zur Latrine zu gehen. Zu diesem Zweck steht in der Ecke ein Kübel, den alle sechzig Frauen benutzen. Eine von ihnen ist immer für die Leerung verantwortlich. Gisela hat ab und zu die Möglichkeit, Nachrichten im Radio zu hören. Ein Soldat erlaubt es ihr. So weiß sie, daß die amerikanischen Streitkräfte sehr nahe sind. Das macht den Frauen Mut und gibt ihnen Hoffnung. Eines Tages kommt das Internationale Rote Kreuz ins Lager. Es werden kleine Pakete verteilt. Doch unter den lebenswichtigen Nahrungsmitteln, sind auch schwerverdauliche Konserven wie Ölsardinen. Die geschwächten Körper sind nicht mehr in der Lage diese Dinge zu verdauen. Viele der KZ-Häftlinge essen aus Angst von den eigenen Leuten bestohlen zu werden, den gesamten Inhalt des Hilfspakets auf einmal auf. Sie werden schwerkrank.

Gisela Stone arbeitet noch immer im Büro des Krankenreviers. Während der Luftangriffe bleibt sie dort alleine zurück. Die Soldaten flüchten in einen nahegelegenen Bunker. Sie nutzt die Gelegenheit und bringt Aufbaupräparate und Vitamintabletten an sich. Dies hilft ihr und ihrer Freundin am Leben zu bleiben.

Es ist April. Die Essensrationen werden kleiner und kleiner. Sogar die Wachmannschaften haben nicht mehr genug zu essen. Manchmal teilen die Soldaten, die krank im Revier liegen, ihr Essen mit Gisela. Sie haben keinen Appetit und geben gerne etwas ab. „Das alles half uns zu überleben. Ich erinnere mich noch daran, wie mir jemand einen kleinen Apfel gab. Den teilte ich natürlich mit Francis. Wir teilten alles – unsere Sorgen, unser bißchen Essen und versuchten, uns gegenseitig Hoffnung zu machen. Wir befürchteten, daß uns diese Luftangriffe das Leben kosten könnten.„

Ende April wiederholen sich die Luftangriffe alle zwei Stunden. Die Wachmannschaften haben Angst und befinden sich in totaler Verwirrung. „Hauptsturmführer Blanke kam zu mir ins Büro und meinte: „Es wird nicht lange dauern und du wirst frei sein!“ Und er fragte mich nach meinem Vornamen; wir hatten keine Namen dort, wir wurden immer mit der Nummer gerufen. Ich sagte zu ihm: „Mein Name ist Gisela.“ Er sagte zu mir: „Nun, Gisela, du wirst nicht allzu lange warten müssen und du bist wieder frei.“ Ich glaubte nicht, was dieser Mann sagte, denn wir waren alle sehr verstört. Wir verstanden nichts von dem, was aus dem Munde eines Nazis kam. Die Freundlichkeit, dieses bißchen Freundlichkeit, schilderte ich meiner Freundin Francis. Sie glaubte es auch nicht. Am nächsten Tag, als ich in das Büro außerhalb des Lagers kam, waren die Totenbücher, um die ich mich zu kümmern hatte, verschwunden. Ich fragte herum und sie sagten, sie wären verbrannt worden. Es war alles in Aufregung, die Soldaten rannten hin und her und sie wußten nicht was los war — natürlich erzählten sie mir nichts. Hauptsturmführer Blanke kam noch einmal in das Büro, brachte mir ein Pfund Butter — Butter hatte ich seit 1938 nicht mehr gesehen, jetzt war 1945 — und seine Tagesration und wünschte mir viel Glück. Später, am Nachmittag, hörte ich von den Soldaten, die sehr durcheinander waren und nicht wußten was mit ihnen passieren würde, daß er sich erschossen hatte. Er und seine Frau hatten Selbstmord verübt. Sie hatten eine kleine Tochter dort, vielleicht vier oder fünf Jahre alt. Sie wurde von ihm nicht getötet.“

Die beiden Frauen wollen die allgemeine Verwirrung benutzen und entschließen sich wegzulaufen. Es gelingt ihnen nicht, und sie werden in einen der Züge, der die KZ-Häftlinge vor den heranrückenden amerikanischen Streitkräften „evakuieren“ soll, verladen. Als Bestimmungsort des Zuges gilt Österreich. Der Zug setzt sich in Bewegung. Bei der Ortschaft Schwabhausen geraten sie in einen schweren Fliegerangriff.

„Wir wurden von Tieffliegern angegriffen und unser Zug hielt in der Nähe eines Zuges, der auf dem anderen Gleis stand an. Natürlich wußten wir nicht was mit diesem Zug war. Er war voller Munition. Ich glaube sie dachten sich, die Amerikaner werden schießen und die ganze Sache wird in die Luft fliegen. Als der Luftangriff begann, rannten die Soldaten alle verwirrt hin und her. Francis und ich und weitere fünf — das waren Männer — sprangen vom Zug und rannten — wir rannten in den nahegelegenen Wald und um unser Leben. Die Kugeln flogen über unsere Köpfe; sie schossen nach uns. Aber es wurde dunkel und sie konnten uns nicht sehen. Wir verschwanden im Wald. Natürlich hatten wir nichts zu essen und zu trinken und nur die Kleidung die wir am Leib trugen. Es war bitterkalt — es war Ende April und scheußliches Wetter. Wir brachen im Wald zusammen; alle legten wir uns hin — während der ganzen Schießerei über unseren Köpfen. Es waren Kanonen auf der anderen Seite. Aber wir hörten nichts; wir waren zu erschöpft und richtiggehend aufgewühlt, daß keine Soldaten , kein Gefangenenlager und kein Stacheldraht mehr da waren. Wir mußten nur noch sehen, daß wir da heraus kamen. Am nächsten Tag schien strahlende Sonne — ich kann mich noch immer gut daran erinnern — und da ich die einzige dort war, die ganz gut Deutsch sprach, schickten sie mich aus dem Wald hinaus um herauszufinden, was vorging. Ich traf eine Frau — offenbar achtete sie nicht auf meine Kleidung, denn sonst hätte sie gewußt, daß ich ein KZ-Häftling bin, und sie rief: „Gehen Sie nicht auf diese Seite dort, da sind schon die Amerikaner!“ Nun, das war alles was wir wissen wollten. Wir standen auf — so hungrig und müde wie wir waren — und begannen aus dem Wald herauszumarschieren. Draußen sahen wir uns einer Menge Panzer gegenüber, die alle in unsere Richtung kamen. Wir wußten nicht was wir tun sollten. Die Männer sagten, laßt uns die Hände hoch heben und mit den Händen über dem Kopf weitermarschieren. Das taten wir. Als die Panzer näher kamen, sahen sie sich uns zerlumpten Gestalten gegenüber und sie drehten ab. Also marschierten wir weiter. Wir marschierten auf ein kleines Dorf mit dem Namen Penzing zu. Noch außerhalb des Dorfes bemerkten wir, daß viele Häuser auf dem Dach eine weiße Flagge zeigten und wir wußten, daß sie aufgegeben haben mußten. Vor dem Dorf, an einer kleinen Tankstelle, trafen wir auf die ersten amerikanische Soldaten. Als sie uns sahen, glaubten sie zuerst nicht wer wir waren. Offensichtlich hatten sie noch nicht viel über die Lager gehört. Als sie begriffen hatten langten sie sofort in ihre Taschen und gaben uns ihre Rationen. Diesen Augenblick glaube ich, werde ich niemals im Leben vergessen. Wir waren frei!“

Wie viele der weiblichen KZ-Häftlinge das KZ-Kommando Kaufering/Landsberg überlebten, liegt im Dunkeln. Die Toten liegen verscharrt in den vielen Massengräbern um Landsberg. Das wichtigste Dokument, das uns hätte darüber Aufschluß geben können, war das Totenbuch, das Gisela Stone führen mußte und das in den letzten Kriegstagen verbrannt worden sein soll.

Gisela Stone hat ihren Ehemann niemals wiedergesehen. Ihre Eltern waren noch am Leben, viele der Verwandten tot. Später heiratete sie den Bruder ihrer Freundin Francis, Otto Steiner. Seitdem sind die beiden Freundinnen noch stärker miteinander verbunden. Die beiden Frauen leben heute in den USA. Auch jetzt, im hohen Alter, unterstützen sie sich gegenseitig. Ihre unzertrennliche Freundschaft hat ein Leben lang gehalten.

Gisela Stone verstarb am 12. Juli 2000 in West Palm Beach, Florida.

© 2016 bei Manfred Deiler; Alle Rechte der Verbreitung durch Film, Funk und Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger aller Art, auszugsweisen Nachdruck oder Einspeicherung und Rückgewinnung in Datenverarbeitungsanlagen aller Art, sind vorbehalten.